Una vida de color y valentía

Pintura, cartas, amistad y una búsqueda incansable de la luz.

Tabla de Contenidos

De Brabante a Ámsterdam: comienzos

La historia de Vincent van Gogh empieza en los Países Bajos, donde luchó con su vocación y propósito antes de coger el pincel con firmeza. Probó con los libros, la enseñanza e incluso el ministerio, atraído por quienes vivían en los márgenes — jornaleros, tejedores, los pobres — cuyas vidas tenían una gravedad que sentía propia. Cuando comenzó a pintar en serio, la paleta era terrosa y oscura, las formas rudas, el tono sincero. Obras como Los comedores de patatas muestran a un joven artista que busca la verdad más que el encanto, construyendo oficio trazo a trazo: obstinado como el invierno, tierno como la luz de una lámpara.

Aquellos años neerlandeses le enseñaron paciencia y estructura — cómo los tonos construyen volúmenes, cómo las manos cuentan historias, cómo los objetos cotidianos dan dignidad a quienes los usan. El paso al arte no fue un salto sino una sucesión de pequeñas travesías, guiadas por cartas a su hermano Theo, que respondió con ayuda práctica y fe inquebrantable. Cuando Vincent se volvió hacia el color en París, llevaba esas bases consigo, listo para aprender rápido y cambiar para siempre.

Luz de París: el color aprendido rápido

En París, todo se desplazó. Vincent conoció a impresionistas y neoimpresionistas, estampas japonesas y una manera de ver que trataba el color como aire vivo. Estudió la luz rápida en las terrazas, el viento en los árboles de la Butte, el violeta de sombras que rara vez son simplemente negras. Pintó flores a manos llenas para aprender contrastes, autorretratos para poner a prueba paletas y valor, y calles soleadas para ensayar una pincelada más libre.

Aprendió haciendo — con furia — y escribió a Theo sobre todo: costes de pigmentos, lienzos reutilizados, técnicas probadas y descartadas. La ciudad le dio amistades, rivalidades, una ventana abierta; su coraje abrió el resto. París no lo ablandó; le enseñó a apuntar su intensidad en el color.

Arlés y la Casa Amarilla

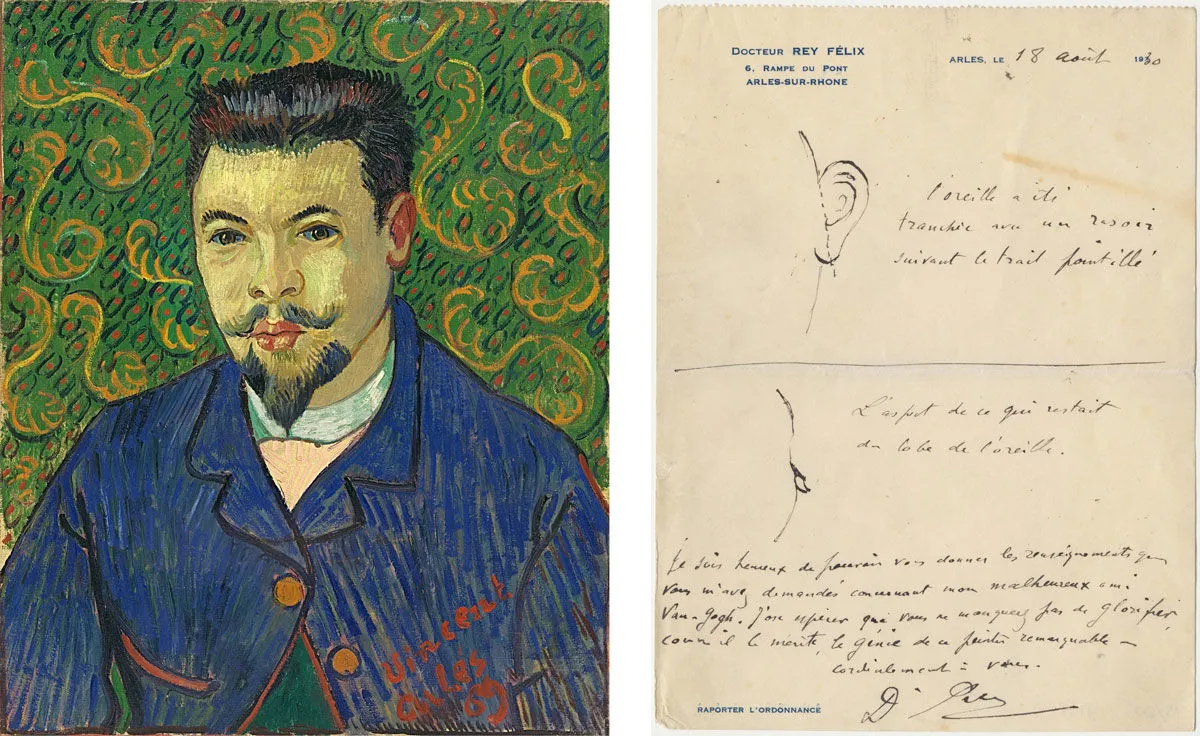

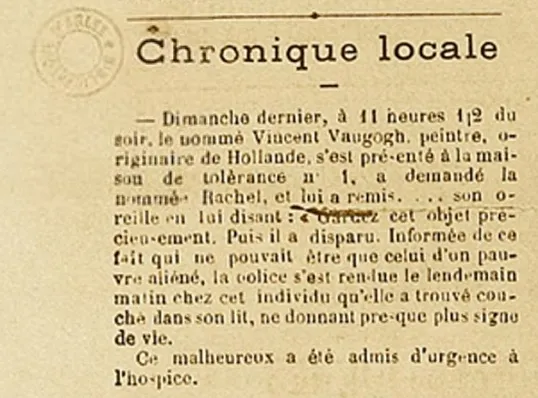

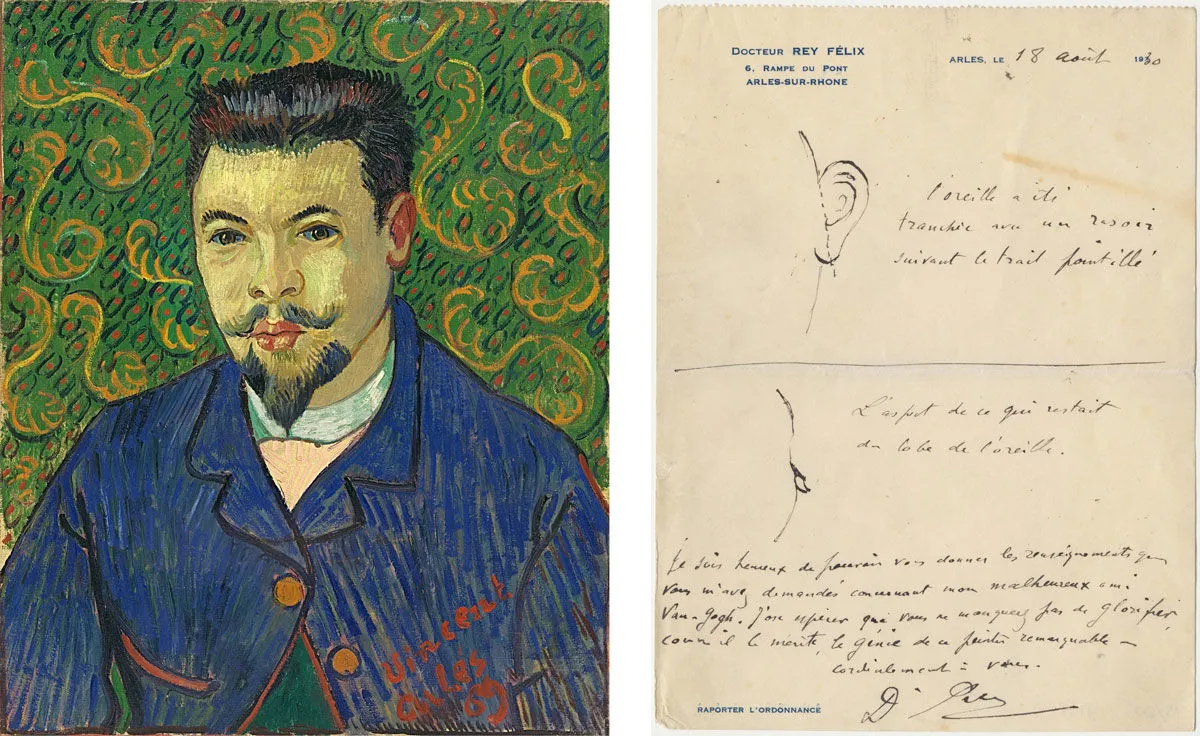

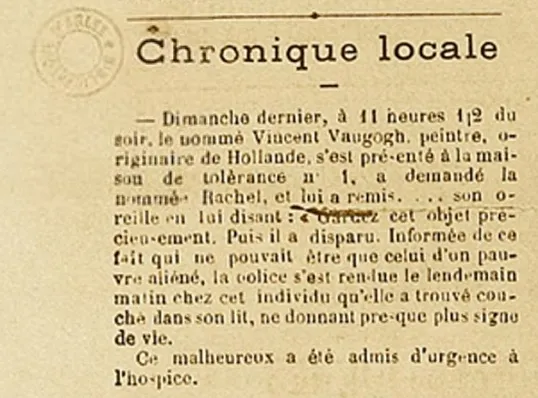

Arlés fue una apuesta por la luz — la idea de que un cielo más claro pudiera aclarar la visión. Vincent alquiló la Casa Amarilla y soñó con un estudio de artistas en el sur. Con cada huerto y café, cada campo y calle alumbrada, levantó un lenguaje de verdes vibrantes, noches cobalto y amarillos cromo que zumban casi como música.

Cuando Paul Gauguin se unió, chispearon amistad y fricción. Discutieron método y sentido, memoria o modelo. La colaboración no duró, pero su calor forjó algunos de los cuadros más inolvidables de Vincent. El sueño de un estudio compartido titubeó; la pintura no.

Saint‑Rémy y el taller sanador

En Saint‑Rémy, arte y descanso debían convivir. Vincent pintó desde la ventana y los jardines, dando al viento forma visible y dejando que los cipreses se torcieran como el pensamiento. Volvió a motivos amados — olivos, iris — y halló consuelo en el ritmo, en la repetición, en las muchas maneras de ser azul.

La enfermedad no define estos cuadros; muestran una claridad de oficio asombrosa bajo presión. La pincelada se agudiza y se suaviza, las composiciones se sostienen, el color canta. El estudio fue refugio, mesa estable, lugar útil para él y para quienes vendrían después.

Auvers: urgencia y cielos abiertos

En Auvers‑sur‑Oise, el tiempo era fino y brillante. Vincent pintó rápido y con propósito — jardines, casas, iglesia, campos, cielos que cargan clima y asombro. La urgencia se siente, pero también el orden: cada lienzo está construido con cuidado, composición equilibrada, color deliberado.

Estos últimos meses no fueron solo lucha; fueron cosecha de todo lo aprendido — dibujo, color, paciencia, empatía. Las obras brillan con una mano pensante y nos dejan una visión profundamente humana que no aparta la mirada ni de la belleza ni de la dificultad.

Theo, las cartas y la promesa de un hermano

Las cartas son el corazón silencioso del museo. Escritas sobre todo a Theo, pasan de pedidos de pigmentos a filosofía, de soledad a esperanza, del trabajo del día al impulso de una vida. Aprendemos lo atento que miraba Vincent, cómo construía imágenes desde la memoria y la sensación y cómo la amistad lo sostuvo ante la soledad.

La fe de Theo mantuvo a mano lienzos, pintura y valor. Tras la muerte de ambos hermanos con meses de diferencia, la esposa de Theo, Jo van Gogh‑Bonger, llevó adelante la promesa — catalogando, exponiendo y defendiendo incansablemente la obra. Sin ella, esta colección estaría dispersa y el relato sería más difícil de oír.

Un museo toma forma: colección y arquitectura

El Museo Van Gogh abrió en 1973 en Ámsterdam, reuniendo la colección familiar en un espacio pensado para la luz y la claridad. El edificio de Gerrit Rietveld ofrece líneas limpias y circulación suave; el ala de Kisho Kurokawa suma un volumen acristalado, luminoso, para muestras y eventos.

La colección conserva espíritu íntimo aunque sea de fama mundial: cuadros y dibujos en diálogo con cartas, estudios junto a hallazgos, amigos e influencias que enmarcan el camino intenso de Vincent.

Conservación, investigación y mirada atenta

Los laboratorios estudian pigmentos, lienzos y barnices para entender cómo se hicieron las obras y cómo cuidarlas mejor. Las imágenes científicas revelan dibujos subyacentes, cambios y la historia material de cada cuadro.

Publicaciones y exposiciones comparten estos hallazgos con el público, invitando a mirar más despacio — a ver no solo la imagen sino las decisiones que la hicieron posible.

Exposiciones, amistades e influencias

Las muestras temporales acercan a Van Gogh a artistas que admiró y desafió — la humildad de Millet, el simbolismo de Gauguin, la luz de Monet, grabados ukiyo‑e japoneses. Estos diálogos afilan lo que es único en su obra y lo sitúan en una conversación compartida.

La programación también ilumina redes de amistad — cómo las ideas viajan por cartas, talleres y calles — y cómo el arte, en lo mejor, es un acto social de atención.

Entradas, pases y consejos de planificación

Las entradas con horario son necesarias y los días populares se agotan. Reserva pronto para mañana o última hora si quieres salas más tranquilas.

Algunos pases de ciudad requieren reservar horario aparte y no siempre cubren el precio completo; revisa siempre las condiciones actuales.

Accesibilidad, familias y visita fácil

Ascensores, rutas accesibles y asientos facilitan la visita. Herramientas familiares y audioguías implican a los más jóvenes sin abrumar.

Llega unos minutos antes de tu horario, viaja ligero y sigue al personal — pasos sencillos para mantener el foco en el arte.

Museumplein: qué hay cerca

El Museo Van Gogh está junto al Rijksmuseum y el Stedelijk. La gran pradera de Museumplein es ideal para un descanso tranquilo entre salas.

Cafés y conexiones de tranvía están cerca; combina tu visita con un crucero por canales o un paseo por el cinturón de canales.

Por qué Van Gogh sigue importando

Porque los cuadros nos devuelven la mirada — no como enigmas, sino como compañeros en el trabajo de ser humanos. Van Gogh hizo lo cotidiano radiante y lo difícil llevadero, insistiendo en que mirar con atención es una forma de cuidado.

En Ámsterdam, la colección reúne este valor en un solo lugar. Sales un poco más despierto para el color, la gente, el mundo — y quizá para tu propia capacidad de persistencia y bondad.

Tabla de Contenidos

De Brabante a Ámsterdam: comienzos

La historia de Vincent van Gogh empieza en los Países Bajos, donde luchó con su vocación y propósito antes de coger el pincel con firmeza. Probó con los libros, la enseñanza e incluso el ministerio, atraído por quienes vivían en los márgenes — jornaleros, tejedores, los pobres — cuyas vidas tenían una gravedad que sentía propia. Cuando comenzó a pintar en serio, la paleta era terrosa y oscura, las formas rudas, el tono sincero. Obras como Los comedores de patatas muestran a un joven artista que busca la verdad más que el encanto, construyendo oficio trazo a trazo: obstinado como el invierno, tierno como la luz de una lámpara.

Aquellos años neerlandeses le enseñaron paciencia y estructura — cómo los tonos construyen volúmenes, cómo las manos cuentan historias, cómo los objetos cotidianos dan dignidad a quienes los usan. El paso al arte no fue un salto sino una sucesión de pequeñas travesías, guiadas por cartas a su hermano Theo, que respondió con ayuda práctica y fe inquebrantable. Cuando Vincent se volvió hacia el color en París, llevaba esas bases consigo, listo para aprender rápido y cambiar para siempre.

Luz de París: el color aprendido rápido

En París, todo se desplazó. Vincent conoció a impresionistas y neoimpresionistas, estampas japonesas y una manera de ver que trataba el color como aire vivo. Estudió la luz rápida en las terrazas, el viento en los árboles de la Butte, el violeta de sombras que rara vez son simplemente negras. Pintó flores a manos llenas para aprender contrastes, autorretratos para poner a prueba paletas y valor, y calles soleadas para ensayar una pincelada más libre.

Aprendió haciendo — con furia — y escribió a Theo sobre todo: costes de pigmentos, lienzos reutilizados, técnicas probadas y descartadas. La ciudad le dio amistades, rivalidades, una ventana abierta; su coraje abrió el resto. París no lo ablandó; le enseñó a apuntar su intensidad en el color.

Arlés y la Casa Amarilla

Arlés fue una apuesta por la luz — la idea de que un cielo más claro pudiera aclarar la visión. Vincent alquiló la Casa Amarilla y soñó con un estudio de artistas en el sur. Con cada huerto y café, cada campo y calle alumbrada, levantó un lenguaje de verdes vibrantes, noches cobalto y amarillos cromo que zumban casi como música.

Cuando Paul Gauguin se unió, chispearon amistad y fricción. Discutieron método y sentido, memoria o modelo. La colaboración no duró, pero su calor forjó algunos de los cuadros más inolvidables de Vincent. El sueño de un estudio compartido titubeó; la pintura no.

Saint‑Rémy y el taller sanador

En Saint‑Rémy, arte y descanso debían convivir. Vincent pintó desde la ventana y los jardines, dando al viento forma visible y dejando que los cipreses se torcieran como el pensamiento. Volvió a motivos amados — olivos, iris — y halló consuelo en el ritmo, en la repetición, en las muchas maneras de ser azul.

La enfermedad no define estos cuadros; muestran una claridad de oficio asombrosa bajo presión. La pincelada se agudiza y se suaviza, las composiciones se sostienen, el color canta. El estudio fue refugio, mesa estable, lugar útil para él y para quienes vendrían después.

Auvers: urgencia y cielos abiertos

En Auvers‑sur‑Oise, el tiempo era fino y brillante. Vincent pintó rápido y con propósito — jardines, casas, iglesia, campos, cielos que cargan clima y asombro. La urgencia se siente, pero también el orden: cada lienzo está construido con cuidado, composición equilibrada, color deliberado.

Estos últimos meses no fueron solo lucha; fueron cosecha de todo lo aprendido — dibujo, color, paciencia, empatía. Las obras brillan con una mano pensante y nos dejan una visión profundamente humana que no aparta la mirada ni de la belleza ni de la dificultad.

Theo, las cartas y la promesa de un hermano

Las cartas son el corazón silencioso del museo. Escritas sobre todo a Theo, pasan de pedidos de pigmentos a filosofía, de soledad a esperanza, del trabajo del día al impulso de una vida. Aprendemos lo atento que miraba Vincent, cómo construía imágenes desde la memoria y la sensación y cómo la amistad lo sostuvo ante la soledad.

La fe de Theo mantuvo a mano lienzos, pintura y valor. Tras la muerte de ambos hermanos con meses de diferencia, la esposa de Theo, Jo van Gogh‑Bonger, llevó adelante la promesa — catalogando, exponiendo y defendiendo incansablemente la obra. Sin ella, esta colección estaría dispersa y el relato sería más difícil de oír.

Un museo toma forma: colección y arquitectura

El Museo Van Gogh abrió en 1973 en Ámsterdam, reuniendo la colección familiar en un espacio pensado para la luz y la claridad. El edificio de Gerrit Rietveld ofrece líneas limpias y circulación suave; el ala de Kisho Kurokawa suma un volumen acristalado, luminoso, para muestras y eventos.

La colección conserva espíritu íntimo aunque sea de fama mundial: cuadros y dibujos en diálogo con cartas, estudios junto a hallazgos, amigos e influencias que enmarcan el camino intenso de Vincent.

Conservación, investigación y mirada atenta

Los laboratorios estudian pigmentos, lienzos y barnices para entender cómo se hicieron las obras y cómo cuidarlas mejor. Las imágenes científicas revelan dibujos subyacentes, cambios y la historia material de cada cuadro.

Publicaciones y exposiciones comparten estos hallazgos con el público, invitando a mirar más despacio — a ver no solo la imagen sino las decisiones que la hicieron posible.

Exposiciones, amistades e influencias

Las muestras temporales acercan a Van Gogh a artistas que admiró y desafió — la humildad de Millet, el simbolismo de Gauguin, la luz de Monet, grabados ukiyo‑e japoneses. Estos diálogos afilan lo que es único en su obra y lo sitúan en una conversación compartida.

La programación también ilumina redes de amistad — cómo las ideas viajan por cartas, talleres y calles — y cómo el arte, en lo mejor, es un acto social de atención.

Entradas, pases y consejos de planificación

Las entradas con horario son necesarias y los días populares se agotan. Reserva pronto para mañana o última hora si quieres salas más tranquilas.

Algunos pases de ciudad requieren reservar horario aparte y no siempre cubren el precio completo; revisa siempre las condiciones actuales.

Accesibilidad, familias y visita fácil

Ascensores, rutas accesibles y asientos facilitan la visita. Herramientas familiares y audioguías implican a los más jóvenes sin abrumar.

Llega unos minutos antes de tu horario, viaja ligero y sigue al personal — pasos sencillos para mantener el foco en el arte.

Museumplein: qué hay cerca

El Museo Van Gogh está junto al Rijksmuseum y el Stedelijk. La gran pradera de Museumplein es ideal para un descanso tranquilo entre salas.

Cafés y conexiones de tranvía están cerca; combina tu visita con un crucero por canales o un paseo por el cinturón de canales.

Por qué Van Gogh sigue importando

Porque los cuadros nos devuelven la mirada — no como enigmas, sino como compañeros en el trabajo de ser humanos. Van Gogh hizo lo cotidiano radiante y lo difícil llevadero, insistiendo en que mirar con atención es una forma de cuidado.

En Ámsterdam, la colección reúne este valor en un solo lugar. Sales un poco más despierto para el color, la gente, el mundo — y quizá para tu propia capacidad de persistencia y bondad.